Al acabar la proyección, mi amigo Jordi se volvió hacia mí y me dijo: “Disculpa, no puedo hablar, voy a necesitar un momento para recuperarme.”

No tiene un final feliz “Tardes de Soledad”, ni para el torero, ni para su cuadrilla, ni desde luego para las bestias sacrificadas. Al final del día la sensación es de agotamiento general, de final de verano, de tristeza y de nostalgia. No es la sensación del final de una fiesta, es la sensación del final de una vida. Vamos a recoger, vamos a ir a casa, vamos a mirar las estrellas. No vamos a hablar. No sé si el torero vive sus tardes en soledad, pero sé que al final de la película la sensación es de pérdida y de pena. No es una película a favor de la tauromaquia, es imposible que lo sea, desde el principio ves que tanto el torero como su cuadrilla son una pandilla de iluminados descerebrados.

Finalmente resulta que el toreo no es un arte, pero tampoco es un horror. Son una pandilla de brutos con (como siempre ocurre) el bruto más guapo y un poco más espabilado en el papel de líder matando a una bestia salvaje que francamente, tampoco despierta grandes simpatías. No había para tanto finalmente.

La increíble película de Albert Serra muestra primero a la bestia salvaje, para que quede claro que es una bestia, no es Kate, mi perrita, no es un animal que los humanos hayamos domesticado, es una especie de mezcla de jabalí y de vaca negra, más bien fea. Y a continuación a los bufones, todos metidos en una camioneta, con algunos chispazos y expresiones brillantes, pero a duras penas capaces de articular una sola frase que sea correcta gramaticalmente (espero que se estrene con subtítulos también en las salas comerciales, sin ellos yo no hubiese entendido ni una palabra), con el bufón general en el centro, tal vez un poco menos chiflado que los otros, más iluminado por decirlo de algún modo. No pude dejar de pensar en “Reservoir Dogs” y su pandilla de descerebrados (allí acaban cortándole una oreja a alguien también, si no recuerdo mal) y más tarde, tal vez un poco en “La naranja mecánica”, pero sobre todo me recuerdan a la pandilla de indocumentados de “Reservoir Dogs”, película que adoré y que creo que me volvería a gustar.

Total: no odias a los brutos, pero tampoco amas al toro.

Muy deprisa te das cuenta de que no se trata de humanizar al toro, lo cual es imposible ya que es un animal salvaje, sino de animalizar a los descerebrados, o sea, a los hombres, a nosotros. No hay grandeza, lo que hace Albert, a sabiendas o no, es convertirnos a todos en animales, que es lo que somos. En sus expresiones faciales al enfrentarse al toro, el matador imita, inconscientemente supongo, pero nunca se sabe, el gesto y la expresión del toro. Es el hombre el que se convierte aquí en animal. Pero tampoco es tan grave, tampoco es indignante. No es una pandilla de descerebrados que van pegando a gente por la calle, se cargan a toros. Podría ser peor. No es un acto de bondad ni de humanidad, pero tampoco logras indignarte (hombre, no te imaginas a un budista dedicándose a esto, ni siquiera a una mujer, pero tampoco son el destripador de Boston), son una pandilla de brutos nada más, pero hay otros deportes (o artes o como se les quiera llamar) que también son brutales. Y el otro día vi un documental sobre ballet clásico y los mejores bailarines del mundo tampoco tienen el discurso más ordenado, brillante y coherente, bailan y punto, que no es poco.

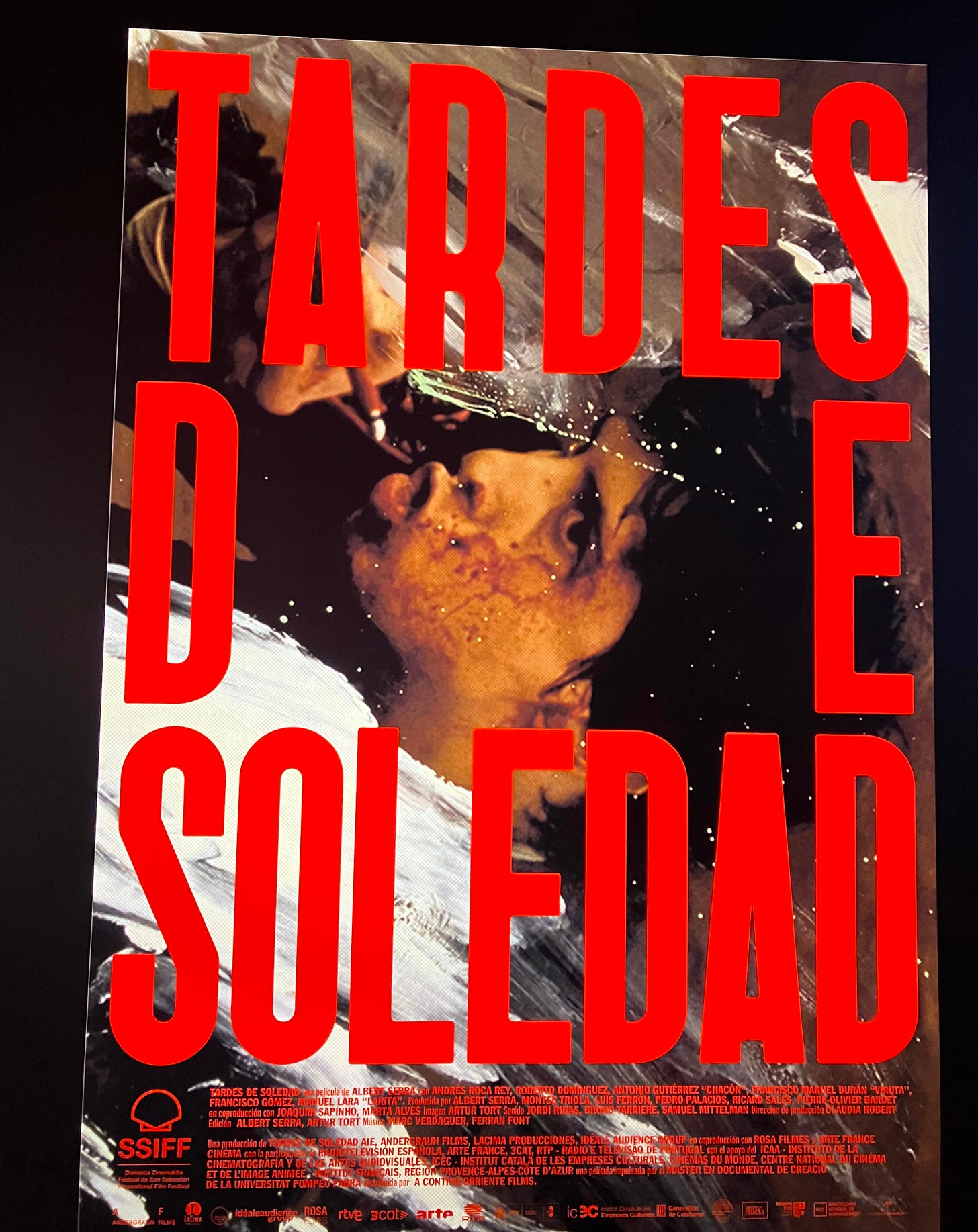

Y sin embargo no puedes dejar de mirar la pantalla ni un segundo. Tal vez Albert haya rodado las imágenes más bellas jamás rodadas en cine, no lo sé. Pero no es el horror o la indignación o el arte del torero lo que engancha, es la belleza extraordinaria. Una belleza que sientes palpitar, ya sea en los tics nerviosos del a veces guapísimo y a veces vulgar protagonista, en los colores, en la textura, en las imágenes como cuadros. Hay un fotograma que es el perro de Goya pero con toro en vez de con perro, hay mucho Picasso, hay mucho Hemingway y mucho de los años 50 y hay también algo de Almodóvar en su buena época. Hay mucho de lo mejor de este país a través del retrato de una de sus costumbres más folclóricas, polémicas y tradicionales. Hay calor también, calidez, unos colores que te hacen desear estar allí, quieres ver esa arena color azafrán, tocar ese rostro moreno y mate, sentir el sol que ellos sienten en la piel. Y está el talento de Albert para describir sin juzgar. Y en este caso, lo que permite no juzgar es la proximidad, cuando estás tan cerca de algo no puedes juzgarlo, ni ensalzarlo ni condenarlo, solo puedes mirar. Y no puedes dejar de mirar. Supongo que eso es el gran cine. No lo sé. Toda la película gira en torno a la vida, es una película cálida a pesar de retratar tantas veces la muerte (creo que caen cinco toros, seis, me acaba de decir mi hijo Héctor), es una película táctil, no te quieres alejar, te quieres acercar, y eso que ya estás casi todo lo cerca que se puede estar. El director español ha hecho una película muy española. No hay grandeza, hay belleza, hay calor.

Y cierta tristeza al final que me hizo pensar en “Muerte en Venecia” (también por la elección de la música), la nostalgia del sol al ponerse, del final del día en el sur de Europa, la sensación de que hagamos lo que hagamos, todo termina, en un momento dado cae el telón, y un poco perdido, un poco aturdido, un poco triste (aunque no tanto como el toro muerto), sintiéndote (seas más o menos salvaje) un poco tonto (¿Qué? ¿Ya ha pasado todo? ¿Solo era esto? ¿Se ha acabado?) estrechas la mano de tus compañeros de partida, sonríes a alguien con amor, miras al horizonte y te retiras. “Tardes de soledad” no tiene nada que ver con el toreo, tiene que ver con la vida.